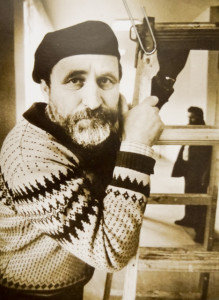

«Пахомов — художник творческой стихии, базируя свой живописный дар на классических принципах. Ему удается воплотить желанные субъективные краски нового времени. Художник своим творчеством всегда призывает к творческой инициативе».

Павел Ходаев

«Начал я рисовать с трех лет. Тетка подарила мне краски в деревянных коробках… Я больно — то не помню, что я рисовал. Но одно я очень хорошо запомнил: я все время рисовал голову лошади. Меня удивляло расстояние между ушами. Челка, и как хочешь это расстояние разноси, все равно будет голова. Ребенок рисует ухо, продолжает до другого, а потом вниз пойдет. И все. Получается морда. Меня это всегда поражало: ухо и просто крючочек, а как только начинаешь вниз — получается лошадь. Превращение материи начинается».

Николай Пахомов

«Ученое» искусство Николая Александровича Пахомова, взращенное в сиянии искусства «трех апостолов», явившихся на уфимскую землю, — Михаила Нестерова, Давида Бурлюка, Александра Тюлькина, — отправилось в свободное плавание в образах «искусства превосходящего ученое» (так мастера русского авангарда назвали примитив).

Каждый из названных мэтров не был ортодоксальным реалистом, а преображал явления и события по-своему.

Михаил Нестеров, переживавший историю, в том числе религиозную личностно, выразил ее ярко, своеобразно, индивидуально в образах, данных в лирико-поэтическом преломлении, с мерой условности и символизма, с неизменным подтекстом — стремлением к обретению высшего смысла человеческой жизни.

Александр Тюлькин, как наследник русского импрессиониста Н. Фешина, увидел мироздание через окно своей мастерской трепетно пульсирующим. Пахомов передает диалог, который пересказал ему в поучение А. Тюлькин между ним и Д. Бурдюком, с которым Тюлькин был не только знаком, но дружен многие, в том числе, советские, годы.

«Саша, ну что же вы мучаетесь? Вот видите забор — вот и сюжет, вот окна — это и есть сюжет…» Самоценна тихая, неброская красота родного места, преображенная в живописную гармонию.

Давид Бурлюк — стилистически неоднороден, в ряд работ включает экспрессивный, эмоционально-чувственный элемент, обостренный относительно манеры Тюлькина. Он вносит декоративность, уплощает пространство, все более приближаясь к первому плану, обнаруживая отзвуки наивного, «упрошенного» по форме искусства.

Пахомов, переживший на первом этапе полное «совпадение» с Тюлькиным, позднее резко и сознательно отделил себя от Учителя. Живопись — это философия, это мироощущение, поэтому, клонируя чужую манеру, ты множишь не себя. Не на пустом месте обратился он к манере «упрощенного» письма, потребность эта исподволь была сформирована. Привязанность к примитивной традиции в отечественной живописи и у Пахомова не является чем-то внешним, а имеет глубинный смысл. К тому же еще с 1960-х нарастала тенденция обращения к примитиву как выбору собственной свободы от художественных догматов академической реалистической школы.

«Символический набор элементов, условное пространство, соподчинение частей, доведение цвета до полного соответствия идее» наследовал он у своего Учителя — Александра Эрастовича Тюлькина.

«… школа Тюлькина все-таки была, она есть! Она была его окружением, и он учил своим примером, своим желанием приблизиться к великим вершинам русского искусства, к иконописи. Его окружали художники разных поколений: Б.Ф. Домашников, А.В. Назаров, А.В. Пантелеев, Н.А. Русских; Ф. Кашеев — старшее поколение. М.Д. Кузнецов, В. Кузнецов, Н.А. Пахомов, С. Лебедев и другие. В работах всех этих художников, которых смело можно назвать «школой Тюлькина», присутствуют все эти признаки. Символический набор элементов, условное пространство, соподчинение частей, доведение цвета до полного соответствия идее. Беру на себя смелость утверждать, что все эти признаки и отличают «школу Тюлькина». А все эти художники не могли не повлиять на современное состояние живописи в Уфе, в Башкирии».

Пахомов Н.А.

Открывшееся пространство Пахомова — не иллюзорное, а условно-символическое пространство его представлений, впечатлений, лишенное «логических законов причинности». Художник при этом утверждает плоскость, исходя из нее и возвращаясь к ней, чтобы сбить натуралистическое восприятие реальности. Всегда при этом соблюдается дистанция между художником и зрителем, которая проявляется в том, что «простое» искусство на деле оказывается закодированным. Оно не дается каждому и всякому, а лишь посвященному, грамотному ценителю, в этом его желание не быть в строю со всеми «с одной ноги». Ощущение свободы для Пахомова, по всей вероятности, наидорожайшее.

Художественный язык отобран, порой предельно лаконичен, что не лишает произведение множественности прочтений, интерпретаций. Чего страстно избегает Пахомов, так это пафоса и нарочитости, возможно поэтому один из повторяемых образов — лежащий на кровати человек. «Вот лежу я и гляжу на вас…», — сколько в этой позе и вызова, и нахальства, и иронии, и лени, и энергии одновременно, художник самоидентифицируется с персонажем, иронично рассматривая сам себя, при этом возникает эффект отстранения и остранения. Этот типаж выражает народный характер, полный лукавства, склонный к розыгрышам и превращениям. Под стать ему незамысловатые, порой грубые рубленные формы, акцентированные цветным или черным контуром, уподобленные «В башкирской деревне» детскому рисунку, в «Распятии» — резьбе по дереву, заборным рисункам — граффити в «Уфа — город…», в «Сенокосе» — лоскутному шитью. Художник добивается подобного эффекта благодаря высокому профессионализму, при этом он может быть нарочито небрежен, но не лишен живописного изыска, тонкости цветовых отношений. Цвет помогает понять психологические нюансы мотива, а также полнее раскрыть содержательную сторону сюжета, его смысл, зерно произведения. «В башкирской деревне» в открытой цветовой экспрессии видится яркость самотканых половичков, оптимизм народной красоты; в мраке «Распятия» — проблески желтого воспринимаются как сакральный цвето-свет, а само произведение свидетельствует о сублимации энергии созидания в творческом жесте художника.

Рядом с бесконечной заботой о морально-нравственной стороне сюжета всегда присутствует его юмор. Веселость Пахомова проявляется исподволь, художник ее не афиширует. Невозможно удержаться от улыбки, глядя как на печке в работе «Вечер» лежит-полеживает мужичек, засмотревшийся на драгоценно пламенеющий фитиль лампы и по-детски безмятежно помахивающий ногами. Справа в полный «рост», ядовито желтеет бутыль, как «столб» удерживает композицию и успокаивает великовозрастного дитятю. Здесь благодаря живописной тонкой разработанности холста — теплый бордо и желто-коричневая охра во всех градациях, — изобразительная условность уступила место безусловному эмоциональному воспоминанию о теплоте и неге лежания на печке зимой в деревне.

Лежание чревато: незначительного воздействия достаточно, чтобы вертикально поставленная кровать, например, «В интерьере», в «Деревенском дневнике» стала дыбой, а лежащий на ней — распятым.

Распятие — тема, волнующая художника («Распятие с лампой», 1990; «Распятие», 1996). Не только страдательность сюжета интересует художника (в «Распятии» узнается жертва ГУЛАГа), но и путь обретения Истины и Красоты. Мрачный сюжет, но как уравновешена, как стройно скроена, слажена композиция, объединяя земное и небесное. Точен, выразителен профиль и фигура палача, группа справа уподобляется евангельским персонажам той ночи.

Эта непростота при видимой упрощенности и простоватости — «своеобразный прием затрудненной формы» (Шкловский Б.В.), характерная особенность искусства Пахомова. Такие превращения втягивают зрителя в процесс рассматривания, увеличивают трудность и долготу восприятия, а воспринимательный процесс в искусстве самоценен и должен быть продлен. Таков «Деревенский дневник» с разгадыванием знаков-символов, с листанием эпизодов деревенской жизни, в пространстве с нарушенными реальными координатами, завершающийся воскресением, днем лежания и размышлений. Белый цвет холста, сродни чистому листу, с которого хочется всякий раз начать жизнь. Чистота как мечта. Красная обводка, «путешествующая» по всему триптиху, — сосуды, по которым течет кровь жизни.

Вечные евангельские темы, религиозные мотивы неотъемлемо присутствуют вторым планом, подводным течением, ведут свою линию, придают глубину трактовке произведения, создают ауру неоднозначности, очаровательной непростоты.

«В иконах все значительно, все чему-то соответствует. Сам набор изображаемых предметов говорит о чем-то, кодируется. Цвет в иконе нагнетает многозначительность, важность события. Гармоничность и соподчиненность частей свидетельствует о гармонии во Вселенной. Сама условность изображения говорит о призрачности материального мира, что он нам только кажется, и что он не такой на самом деле. А какой он на самом деле — знает только Господь Бог.

Можно разобрать много работ А.Э. Тюлькина, и везде будет подтверждаться этот иконописный принцип, который присутствует и у Нестерова, Врубеля, Васнецова… Сам Тюлькин в разговорах и своих оценках искусства никогда не говорил об этом. Но художник и не должен говорить, он говорит это своими произведениями».

Пахомов Н.А.

В последнее десятилетие, исподволь существующая тема, становится явной: рядом с названными произведениями стоят «Рождественская ночь», «Знамение», «Воспитание сердца» и «Яко благ и человеколюбец».

«Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, яже во дни и в нощи, яже во уме и в помышлении: вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец» (Молитвослов. Молитвы на сон грядущий).

В то время, когда развернутая сюжетная картина по сути уходит со сцены художественной жизни, у Пахомова она получает свою интерпретацию.

Триптих «Яко благ и человеколюбец» писался около десяти лет и первоначально существовал без срединной части. Николай Александрович объясняет, что в первом варианте не хватало ритмов, ощущался провал в центре, не доставало противоречия. Решение средины в Образе Спаса в Силах стало, по мнению художника, недостающей составляющей, которая вносит необходимое напряжение, уточняет композицию и одновременно, дарует смысловое разрешение. Идея художника, пережитая им эмоционально, через образ, знак, метафору быстрее откликается в зрителе, достигает его сердца.

Пространство произведения, как единое жизненное пространство, уподобляется человеческой памяти. Память создает порядок, простирающийся вперед, в будущее, и назад, в прошлое. В ней, очевидно, проявляется феномен вневременного существования, когда все сразу рядом, все возможно объять и объединить. Прошлое пребывает в сегодняшнем дне реально, и продвигается вперед. Человек не способен жить в неупорядоченном мире, он призван быть хранителем, связующим и единственным проводником традиции во временной цепочке. Вечность — не для него.

Искусство Пахомова — и по-египетски монументальный «Архаический мотив», и едва удерживающие предметность «Три фигуры», и крупногабаритные «Крестьянин» с «Крестьянкой», и энергичный рельеф «Портрета», и все прочие — поражает зрителя, вызывая эмоциональный отклик. Оно открывает азартного художника, стоящего в самом эпицентре жизненной стихии и не только удерживающего ее натиск, а преображающего ее силу в творческий импульс, в творческую энергию.

Наталья Козлова